FRANCK ROBICHON/EPA

Um visitante observa uma enorme imagem de Hiroshima devastada pelo primeiro bombardeamento atómico do mundo no Museu Memorial da Paz de Hiroshima, Japão.

“A guerra ainda não acabou” para muitos japoneses. Hiroshima, 80 anos depois de ser atingida pela bomba atómica.

Quando a primeira bomba atómica explodiu há 80 anos, no dia 6 de agosto, milhares de mortos e moribundos foram levados para a pequena ilha rural de Ninoshima, a sul de Hiroshima, por barcos militares.

Estima-se que 70 mil pessoas tenham morrido instantaneamente, e 145 mil até ao fim do ano de 1945.

Devido à falta de medicamentos e cuidados, apenas algumas centenas estavam vivas quando o hospital de campanha fechou em 25 de agosto, segundo registos históricos. Os que morreram foram enterrados em vários locais em operações caóticas e apressadas.

Oito décadas mais tarde, os japoneses continuam a procurar os restos mortais dos desaparecidos, movidos pelo desejo de prestar contas e honrar as vítimas.

Segundo a Associated Press, pretendem também aliviar os sobreviventes, cerca de 100 mil ainda vivos, que ainda se atormentam com as recordações dos familiares desaparecidos.

“Até que isso aconteça, a guerra ainda não acabou para estas pessoas”, disse Rebun Kayo, um investigador da Universidade de Hiroshima que visita regularmente Ninoshima desde 2018 para procurar restos mortais.

Enterrados, sozinhos

Até ao momento, Kayo encontrou cerca de 100 fragmentos de ossos, incluindo pedaços de crânio e o maxilar de uma criança com pequenos dentes agarrados.

Encontrou os ossos numa área sugerida por um residente de Ninoshima, cujo pai tinha testemunhado soldados a enterrar corpos que foram levados para a ilha há 80 anos.

“A criança enterrada aqui esteve sozinha durante todos estes anos”, disse Kayo sobre os ossos que acredita pertencerem a uma criança. “É simplesmente intolerável”, acrescentou.

O ataque atómico dos Estados Unidos a Hiroshima destruiu instantaneamente a cidade e matou dezenas de milhares de pessoas perto da zona de impacto, cerca de 10 quilómetros a norte de Ninoshima.

O número de mortos até ao final desse ano foi de 140.000.

O “inferno”

Com 3 anos, Tamiko Sora estava com os pais e duas irmãs em casa, a apenas 1,4 quilómetros do hipocentro. A explosão destruiu a casa e o rosto de Sora ficou queimado, mas a maior parte da família sobreviveu. Enquanto se dirigiam para casa de um familiar, encontraram uma menina de 5 anos abandonada que se identificou como Hiroko e uma mulher com queimaduras graves que pedia desesperadamente que salvassem o bebé que carregava.

Sora ainda pensa nelas muitas vezes e lamenta que a família não tenha podido ajudar, apesar de terem procurado a criança em orfanatos. A sobrevivente pensa agora que as pessoas que conheceu nesse dia, bem como os tios desaparecidos, podem ter ido parar a Ninoshima, que viveu três semanas de caos, mortes e enterros apressados.

Duas horas depois da explosão, as vítimas começaram a chegar de barco de Hiroshima ao centro de quarentena n.º 2 da ilha. Os edifícios encheram-se de pessoas com ferimentos graves, mas muitas morreram a caminho da ilha.

De acordo com documentos da cidade de Hiroshima, os militares do Exército Imperial trabalhavam 24 horas por dia na cremação e nos enterros na ilha.

Eiko Gishi, na altura com 18 anos, supervisionou o transporte dos doentes do cais para a área de quarentena para receberem os primeiros socorros.

Em memórias publicadas anos mais tarde, Gishi escreveu que, no início, os soldados tratavam cuidadosamente os corpos um a um, mas depressa se sentiram sobrecarregados pelo enorme número de corpos em decomposição e utilizaram um incinerador originalmente destinado a cavalos militares.

Mesmo assim, não foi suficiente e rapidamente ficaram sem espaço, acabando por colocar os corpos em abrigos antibomba e em túmulos.

“Fiquei sem palavras devido ao choque quando vi o primeiro grupo de doentes que aterrou na ilha”, escreveu em 1992 um antigo médico do exército, Yoshitaka Kohara.

“Estava habituado a ver muitos soldados gravemente feridos nos campos de batalha, mas nunca tinha visto ninguém num estado tão cruel e trágico”, disse.

“Era um inferno”, acrescentou.

Como aconteceu

A 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos detonaram bombas atómicas sobre as duas pequenas cidades japonesas.

Estes ataques, até hoje a única vez que armas nucleares foram usadas contra populações civis, mudaram a face da guerra e marcaram o início da “era nuclear”.

No verão de 1945, recorda o Live Science, a II Guerra Mundial tinha devastado vários continentes durante seis anos — após a invasão da Polónia pela Alemanha de Hitler, em 1939.

Para um Mundo cansado de morte e destruição, a capitulação da Alemanha, a 8 de maio de 1945, foi recebida com alegria e entusiasmo.

O Japão, no entanto, manteve-se firme na intenção de levar a guerra até ao fim. A sua determinação foi evidente nas batalhas de Iwo Jima e Okinawa — que, em ambos os casos, resultaram em inúmeras baixas para os EUA.

Em junho de 1945, os norte-americanos tinham perdido mais de 12 mil soldados. Os japoneses registavam mais de 90 mil baixas militares — e a perda de cerca de 100 mil civis.

Neste contexto, os líderes militares dos Aliados — entre outros, EUA, Reino Unido, União Soviética e China — desenharam planos para a Operação Downfall, uma invasão em grande escala do Japão para pôr fim à guerra.

No entanto, face ao número estimado de um milhão de mortes entre os aliados — e mais 10 milhões de baixas entre os japoneses, incluindo civis — os militares das forças Aliadas procuraram outra forma de acabar com o conflito.

Encontraram-na no famigerado Projecto Manhattan — que investigava desde 1942 o potencial do urânio, em particular o isótopo urânio-235, para construir uma poderosa bomba nuclear.

Em poucos meses, reuniu-se uma vasta equipa de cientistas norte-americanos, britânicos e europeus, muitos dos quais exilados da Alemanha, Itália e outros países do Eixo fascista, para trabalhar no projecto — antes de que os Alemães o conseguissem primeiro.

Albert Einstein, na altura considerado “um risco de segurança”, foi, curiosamente, afastado do projecto.

Após vários anos de pesquisas desenvolvidas no maior secretismo, o Projecto Manhattan tinha criado duas bombas com isótopos diferentes: urânio-235 e plutónio-239.

A primeira destas bombas, “Little Boy“, usava cerca de 64kg de urânio-235. A bomba era tudo menos pequena: pesava 4,4 toneladas.

A segunda bomba, “Fat Man“, era ainda maior: com cerca de 4,7 toneladas, usava um núcleo de pultónio-239 para criar uma reação nuclear capaz de libertar a energia de 21 mil toneladas de TNT.

A bomba de plutónio foi testada a 16 de julho de 1945, em Alamogordo, no Novo México — data em que o Mundo viu pela primeira vez a detonação de uma bomba nuclear, e que marca o início da Era Atómica.

Em 1945, a pequena cidade de Hiroshima, com 255 mil habitantes, mantinha-se praticamente intocada pela guerra. Era um importante centro de produção de material bélico e a sua base militar tinha 40 mil soldados japoneses estacionados.

A cidade costeira foi escolhida como primeiro alvo de um ataque nuclear dos Aliados.

Ao início da manhã de 6 de agosto de 1945, o Enola Gay, um bombardeiro B-29 da Força Aérea norte-americana, partiu da ilha de Tinian, a cerca de seis horas de distância de Hiroshima. Levava a bordo a “Little Boy”.

Às 8.15 horas, o Enola Gay lançou a sua bomba de urânio sobre Hiroshima.

“Little Boy” explodiu a cerca de 580 metros de altitude sobre a cidade ainda meio adormecida, alheia à catástrofe que sobre si estava prestes a acontecer.

A enorme explosão destruiu instantaneamente a maior parte da cidade e tirou a vida a cerca de 140 mil pessoas. Num raio de 2 km, todos os habitantes morreram, e todos os edifícios ficaram destruídos.

A devastação causada por uma única bomba e o número de vidas perdidas em poucos segundos em Hiroshima deveria ter posto fim ao que restava da II Guerra Mundial. Mas, para grande surpresa dos comandantes militares Aliados, o imperador Hirotito recusou render-se.

Os Aliados decidiram então lançar uma segunda bomba nuclear sobre o Japão. A antiga cidade fortificada de Kokura estava no topo da lista de restantes alvos potenciais das forças Aliadas.

Pouco depois das 4h da manhã de 9 de agosto, três dias depois da detonação em Hiroshima, um segundo bombardeiro B-29, chamado Bockstar, levantou voo de Tinian. A bordo, seguia “Fat Man”.

Mas as condições atmosféricas e a fraca visibilidade pouparam Kokura à destruição. Impossibilitada de largar a sua bomba de plutónio sobre a cidade, a tripulação avançou para o nome seguinte na lista: Nagasaki.

Com um grande porto de mar, a cidade sediava armadores que alimentavam a marinha nipónica e empresas industriais importantes para o esforço de guerra japonês — entre os quais, a Fábrica de Aço e Armamento da Mitsubishi.

Apesar de também Nagasaki estar encoberta pelas nuvens, a tripulação do B-29 encontrou uma aberta — e, pouco depois das 11h da manhã, a segunda e última bomba nuclear alguma vez detonada contra populações civis explodiu sobre a cidade costeira.

A poderosa explosão destruiu imediatamente a maior parte da cidade. Pelo menos 40 mil pessoas perderam a vida instantaneamente, mais 40 mil nos seis meses seguintes.

O terreno montanhoso e o facto de a bomba ter sido largada a quase 3,2 km do alvo previsto pouparam a cidade a uma devastação ainda maior.

A 15 de agosto de 1945, seis dias após Hiroshima, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional do Japão — pondo assim efectivamente fim à II Guerra Mundial.

Em todo o planeta, milhões de pessoas rejubilaram e festejaram o fim da guerra. Mas no Japão, pouco havia para celebrar.

O número exato de mortes causadas pela detonação das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki permanece indeterminado até hoje.

Mas, entre as mortes causadas diretamente pela explosão das bombas e as resultantes dos efeitos da radiação nuclear que seguidamente cobriu as duas cidades, estima-se que até 246 mil pessoas tenham perdido a vida.

Quando o entusiasmo inicial pelo fim da guerra acalmou, a maior parte dos cientistas envolvidos no Projeto Manhattan manifestou a sua consternação pelo efeito devastador das suas criaturas.

“Tornei-me a Morte, o destruidor de mundos”, disse então J. Robert Oppenheimer, líder da equipa e considerado o “Pai da Bomba Atómica”, num célebre discurso.

Alarmados pelos efeitos catastróficos do uso de armas nucleares, alguns dos cientistas envolvidos no projecto fundaram a Federation of Atomic Scientists, organização não governamental que até hoje luta contra a proliferação nuclear.

Mas, no dia em que passam 78 anos após a detonação de “Little Boy” em Hiroshima, há um número estimado de 12.700 bombas nucleares em todo o mundo.

Estas bombas estão nas mãos de nove países: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. O Irão está a um passo de se juntar à lista.

Cerca de 90% destas bombas são norte-americanas ou russas. E uma guerra nuclear entre estes dois países não se limitaria a destruir algumas cidades.

De acordo com duas simulações diferentes, realizadas por equipas de investigação independentes, uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia resultaria em mais de 90 milhões de mortos e feridos, só nas primeiras horas do conflito — e mergulharia o mundo num Inverno nuclear durante pelo menos dez anos.

De acordo com os especialistas em assuntos militares, o risco de uma guerra nuclear é baixo, mas não é zero — e a incerteza causada recentemente quer pela invasão da Ucrânia pela Rússia quer pela tensão crescente entre a China e os EUA à volta de Taiwan ameaça criar a maior crise nuclear desde a Guerra Fria.

Como alertou há dois anos o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na Cerimónia Memorial da Paz, em Hiroshima, o mundo encontra-se apenas à distância de um erro de cálculo do Holocausto Nuclear. “A Humanidade está a brincar com uma arma carregada“, salientou Guterres.

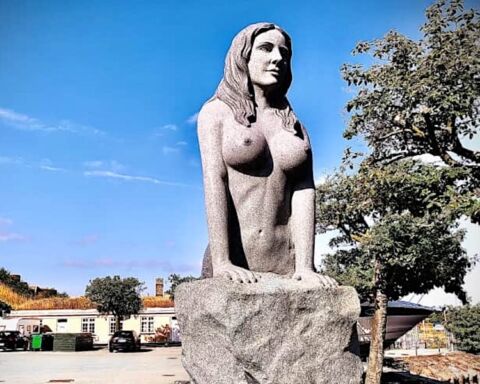

Após a detonação da bomba de Hiroshima, os cientistas estimaram que durante 75 anos nenhuma vida poderia brotar na zona atingida pela radiação nuclear. Mas, poucos anos mais tarde, um aloendro floresceu na cidade reconstruida.

O aloendro, tão belo quanto tóxico, tornou-se a flor oficial oficial de Hiroshima, um símbolo da força e esperança dos seus habitantes.

ZAP // Lusa