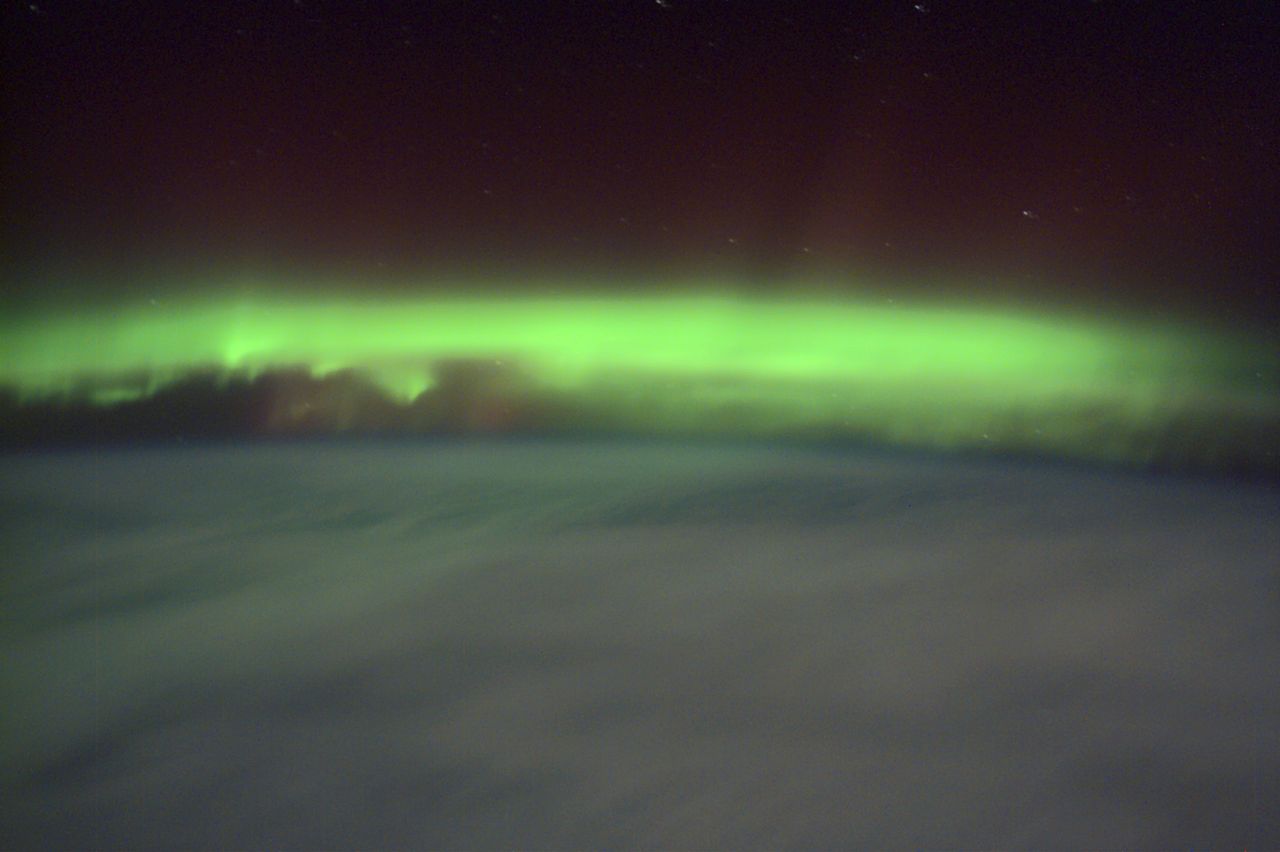

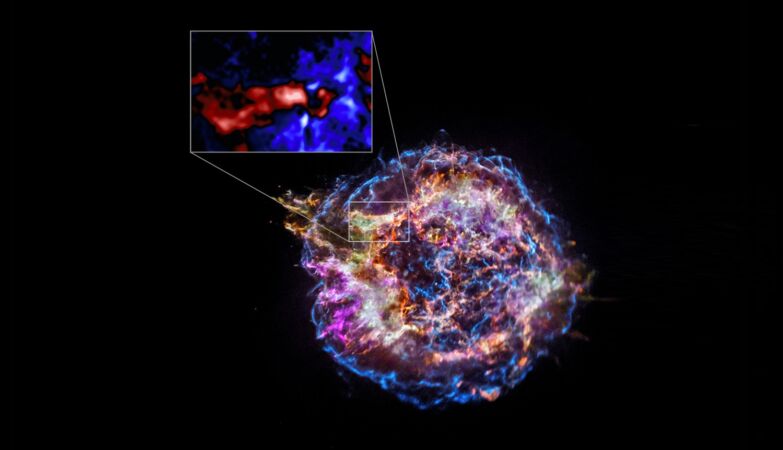

NASA/CXC/Meiji Univ./T. Sato et al.

Novas observações do Chandra revelam como Cassiopeia A reorganizou violentamente o seu interior apenas algumas horas antes de explodir. Na caixa expandida, o vermelho é rico em silício, enquanto o azul é rico em néon.

Uma equipa de cientistas que recorreu ao telescópio de raios-X Chandra revelou novos detalhes sobre os restos da célebre supernova Cassiopeia A.

Há cerca de 11.300 anos, uma estrela massiva encontrava-se à beira da destruição. Pulsava com energia ao libertar as suas camadas exteriores para o espaço, até que explodiu como supernova.

O que resta dessa explosão, Cassiopeia A (Cas A), é hoje um dos remanescentes de supernova mais estudados. Agora, novas observações do Chandra estão a desvendar pormenores inéditos sobre o seu colapso.

A estrela progenitora de Cas A teria entre 15 e 20 massas solares, podendo mesmo ter chegado às 30, segundo algumas estimativas.

É provável que fosse uma supergigante vermelha, embora haja debate quanto à sua natureza e ao percurso que levou à explosão. Outros astrofísicos sugerem que poderia ter sido uma estrela Wolf-Rayet.

Seja como for, a estrela explodiu como uma supernova de colapso do núcleo. Ao formar um núcleo de ferro, deixou de conseguir sustentar-se, colapsando e originando a explosão.

A luz dessa morte chegou à Terra por volta da década de 1660. Não existem registos históricos inequívocos de observadores que tenham visto o fenómeno no céu, mas os astrónomos modernos estudaram Cas A em detalhe e em vários comprimentos de onda.

Um novo estudo, publicado na semana passada na revista The Astrophysical Journal dá agora conta das mais recentes descobertas do Chandra.

“Parece que cada vez que analisamos de perto os dados do Chandra sobre Cas A, aprendemos algo novo e entusiasmante”, afirmou Toshiki Sato, investigador da Universidade de Meiji, no Japão, e autor principal do artigo, em comunicado da universidade.

“Agora combinámos esses dados preciosos de raios-X com modelos computacionais avançados e encontrámos algo extraordinário”, acrescenta o investigador.

Um dos grandes desafios no estudo das supernovas é o facto de só termos acesso a observações após a explosão. Obter detalhes sobre os instantes finais antes da morte da estrela é extremamente difícil.

“Os teóricos têm dado particular atenção aos processos internos finais das estrelas massivas, pois podem ser essenciais para compreender os mecanismos das supernovas impulsionadas por neutrinos e outros fenómenos associados ao colapso estelar”, explicam os autores no artigo.

“No entanto, é quase impossível observar diretamente as últimas horas de vida de uma estrela massiva, já que é a explosão que desencadeia a atenção observacional”, realça Sato.

À medida que uma estrela massiva se aproxima do fim, o seu núcleo vai sintetizando elementos cada vez mais pesados: primeiro hidrogénio, depois hélio, carbono e outros. No final, gera ferro — mas este constitui um bloqueio, pois a sua fusão não liberta energia, antes consome.

Quando o núcleo de ferro atinge cerca de 1,4 massas solares, a pressão para contrariar a gravidade já não é suficiente. O núcleo colapsa e a estrela explode.

As observações do Chandra, combinadas com modelação, estão a oferecer aos astrofísicos uma visão única do interior da estrela nos momentos finais antes do colapso.

“A nossa investigação mostra que, pouco antes do colapso da estrela em Cas A, parte de uma camada interna rica em silício deslocou-se para fora e invadiu uma camada vizinha abundante em néon”, explicou Kai Matsunaga, coautor do estudo e investigador da Universidade de Quioto. “Foi um evento violento em que a barreira entre as duas camadas desapareceu”.

O resultado foi duplo: o silício moveu-se para o exterior, enquanto o néon foi arrastado para o interior. Este processo gerou uma mistura desigual dos elementos, com pequenas regiões ricas em silício a coexistirem com outras ricas em néon.

Os cientistas descrevem este fenómeno como uma “fusão de camadas” — a última fase de atividade estelar. Trata-se de uma combustão intensa, em que a camada de oxigénio absorve as camadas exteriores de carbono e néon, já nas profundezas da estrela. Isso acontece apenas momentos antes da explosão.

“Na camada convetiva violenta criada por esta fusão, o néon, abundante na zona rica em oxigénio, é consumido ao ser puxado para dentro, enquanto o silício, sintetizado no interior, é transportado para fora”, detalham os investigadores.

As regiões entrelaçadas de silício e néon são a primeira prova observacional deste processo. Modelos astrofísicos já o previam, mas nunca tinha sido registado antes. “Os nossos resultados mostram que a combustão final altera rapidamente a estrutura interna da estrela, deixando assimetrias antes da explosão”, explicam.

Durante décadas, pensou-se que as supernovas eram simétricas. As primeiras observações e os modelos teóricos apontavam nesse sentido.

Este novo trabalho, contudo, desafia essa visão e sugere que as explosões de supernovas são, afinal, assimétricas. Essa assimetria poderá também explicar a forma como as estrelas de neutrões resultantes recebem um impulso que as lança a velocidades elevadas.

Segundo os autores, a turbulência gerada no interior da estrela nos instantes finais pode até ter ajudado a desencadear a explosão.

“Talvez o efeito mais importante desta alteração na estrutura da estrela seja o facto de poder ter contribuído para a própria explosão”, afirmou Hiroyuki Uchida, também da Universidade de Quioto. “A atividade interna final de uma estrela pode determinar o seu destino — se brilhará como supernova ou não”.

“Durante muito tempo, foi um sonho da astronomia compreender a estrutura interna das estrelas”, sublinham os investigadores na conclusão. Este estudo oferece, pela primeira vez, um vislumbre fundamental desses derradeiros momentos.

“Esse instante não só marca profundamente o destino da estrela, como também dá origem a uma explosão mais assimétrica”, concluem.