Xinhua

Xi Jinping, Presidente da China

A 15 de abril, poucas horas depois do chá entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, a pedir a paz na Ucrânia, jatos de combate voaram sobre o estreito de Taiwan, numa demonstração do poder militar chinês.

Com a intenção de intimidar Taiwan, os exercícios chineses começaram no dia seguinte à visita de Estado de Macron, que marcou um ponto importante para a diplomacia chinesa.

Esta dissonante simultaneidade foi o exemplo mais recente das duas faces que a China tem vindo a apresentar ao mundo: de um lado, uma pomba da paz – um país pacifista e conciliador internacional; de outro, um cão de guarda, que mostra os seus dentes para defender o que considera ser o seu território.

No campo diplomático, a China não perdeu tempo desde o isolamento causado pela pandemia. Nos últimos meses, Xi reuniu-se com o Presidente russo, Vladimir Putin; recebeu diversos líderes mundiais, incluindo o Presidente brasileiro Lula da Silva; enviou o importante diplomata Wang Yi para cortejar a Europa; e apresentou uma proposta de solução com 12 pontos para a guerra na Ucrânia.

Pequim também intermediou um acordo entre o Irão e a Arábia Saudita, num dos maiores feitos diplomáticos da China. É muito significativo este acordo no Médio Oriente, onde as intervenções norte-americanas têm vindo a mergulhar em fracassos e dificuldades.

Ao mesmo tempo, Pequim publicou diversas propostas de segurança global e desenvolvimento – um claro sinal de que está a atrair para si o chamado “sul global”, como fez com a Nova Rota da Seda, uma iniciativa que despejou milhares de milhões de dólares noutros países.

A China pareceu até reduzir o tom da sua retórica de confrontação do “lobo guerreiro”, transferindo de cargo o controverso diplomata Zhao Lijian e promovendo figuras mais equilibradas, como Wang Yi e Qin Gang – embora Xi continue a incentivar os seus diplomatas a mostrar “espírito combativo”.

Esta mudança diplomática, que posiciona a China como importante negociador global, pode ter as suas raízes no antigo conceito nacionalista do “rejuvenescimento da nação chinesa”, que propõe que o país reivindique a sua posição central no planeta.

Apresentado mais recentemente por Xi ao chegar ao poder como o “Sonho Chinês”, o conceito reflete o governo atual e a sua “confiança no próprio caminho e foco na modernização”, segundo o professor de política e relações internacionais Zhang Xin, da Universidade Normal do Leste da China.

Mas não é apenas questão de divulgar as ideias chinesas para o mundo. Grande parte do conceito também pretende reforçar os laços económicos globais.

“O Presidente Xi sabe que não pode rejuvenescer a nação chinesa sem uma boa economia”, afirmou Neil Thomas, académico de política chinesa do Instituto de Política da Asia Society. “A China precisa continuar a crescer enquanto adquire influência diplomática”.

“Não se pode fazer isso ao isolar-se do Ocidente. Ainda é preciso manter boas relações económicas”, prosseguiu o professor. “Isso exige diplomacia e abandono dos aspetos mais [fortes do] ‘lobo guerreiro'”.

Mas a principal razão do recente turbilhão diplomático é o fato de que a China sente-se cada vez mais sitiada.

As suspeitas do Ocidente resultaram em pactos de defesa mais abrangentes, como os acordos Aukus (entre a Austrália, Reino Unido e EUA) e Quad (Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia), além de restrições sobre o acesso chinês a tecnologias avançadas.

Em março, Xi acusou “os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos” de “contenção, cerco e supressão da China, o que trouxe desafios graves e sem precedentes ao desenvolvimento do nosso país”.

Esta é uma sensação que aumentou no ano passado, com a guerra na Ucrânia e o fortalecimento dos laços entre os países da NATO, segundo o académico não residente Ian Chong, do instituto Carnegie China.

“Pequim percebeu que os Estados Unidos têm muitos amigos poderosos. Os chineses sentem mais essa contenção, o que lhes dá mais ímpeto para sair dela”, afirmou.

É por isso que o “mundo mutipolarizado”, com diversos centros de poder, é uma bandeira importante da estratégia chinesa. Pequim promove esta ideia como alternativa ao que chama de “hegemonia norte-americana”, que, na sua visão, forçou os países a formar blocos de poder, o que agrava as tensões.

A posição chinesa ficou evidente durante a visita de Macron, quando Xi apelou à Europa que pensasse em si mesma como um “polo independente”, reforçando a retórica do Presidente francês sobre “autonomia estratégica”.

Enquanto Pequim argumenta que uma distribuição de poder mais equilibrada aumentaria a segurança do planeta, outros consideram que se trata de uma tentativa de afastar os países da órbita americana e aproximá-los da influência chinesa.

A China costuma destacar os fracassos da política externa norte-americana no Iraque e no Afeganistão e projetar-se como um país sem sangue nas mãos, indicando que seria um candidato melhor a liderar o mundo. E uma linha comum da retórica chinesa afirma que a China comunista nunca invadiu outro país, nem combateu guerras por procuração.

Mas a China anexou o Tibete e participou da guerra do Vietname. E o país foi também acusado de conquistas territoriais em recentes conflitos de fronteira com a Índia e em disputas marítimas com diversos países no Mar do Sul da China. E ainda considera Taiwan, com o seu governo próprio, uma província rebelde, que prometeu recuperar usando a força, se for necessário.

Com tudo isso, será que a ofensiva sedutora está a funcionar?

No “sul global” e noutros países não tão alinhados com a China ou com os Estados Unidos, provavelmente está a ser bem-vinda. A China está a adotar uma estratégia de mediação não coerciva, que teria “apelo amplo”, segundo Zhang.

Esta ideia de não interferência seria particularmente bem recebida em países com governos autoritários. “Muitos países não têm preocupação com a democracia e os direitos humanos e a China seria a sua defensora na governação global”, segundo Thomas.

Mas “não se sabe se estão suficientemente de acordo, a ponto de se arriscar pela China”, ressaltou Chong.

Existem limites que esses países não cruzam, como se viu na votação sobre a guerra na Ucrânia, nas Nações Unidas. A maioria dos países decidiu condenar a invasão, enquanto a China absteve-se.

Enquanto isso, aliados tradicionais dos Estados Unidos, como a Europa, continuam a debater como lidar com a abertura chinesa.

Alguns parecem não se deixar influenciar facilmente, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta adotou um tom mais austero com Xi ao acompanhar Macron à capital chinesa. Mas outros líderes, dispostos a preservar as relações económicas dos seus países com a China, foram mais abertos.

Durante a sua visita, Macron foi generosamente tratado pelos chineses, que organizaram uma parada militar para recebê-lo. E, num gesto invulgar, Xi acompanhou-o pessoalmente à cidade de Guangzhou, no sul do país, onde afirmou que os dois são “amigos do peito”.

Macron afirmou posteriormente aos jornalistas que a Europa não teria interesse em envolver-se com Taiwan e “ficar presa numa crise que não é nossa”. Desde então, defendeu os seus comentários, ressaltando que ser aliado dos Estados Unidos não significar ser o seu “vassalo”.

Para alguns, isso prova que o apelo do presidente Xi funcionou.

A Europa está a tornar-se o “campo de batalha central” das relações entre a China e os Estados Unidos. É o “fiel da balança” – quem esta apoiar sairá favorecido, referiu Thomas.

Mas, por enquanto, Macron é um dissidente entre os líderes europeus. Os seus comentários geraram críticas e a Alemanha enviou o seu ministro do Exterior para Pequim, reforçando a posição mais rígida da União Europeia sobre Taiwan.

Thomas declarou que a Europa pode estar a dividir as suas apostas entre Washington e Pequim, mas “sabe que a melhor aposta ainda está com os Estados Unidos”.

A ofensiva sedutora chinesa começa a desfazer-se quando o assunto é Taiwan.

Os recentes exercícios militares de Pequim – lançados em resposta à reunião da Presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, ao presidente do Congresso norte-americano, Kevin McCarthy – trouxeram o conjunto habitual de táticas, com aviões e navios de guerra a simulaf ataques à ilha.

Taiwan acusa a China de ter aumentado as incursões à sua zona de defesa aérea nos últimos anos, com aviões militares chineses a executar centenas de vezes todos os meses.

Analistas afirmam que estas medidas prejudicam as tentativas da China de ser vista como pacificadora. Embora outros países considerem esses exercícios uma agressão militar, Pequim sempre insistiu que são ações defensivas e, portanto, uma questão doméstica.

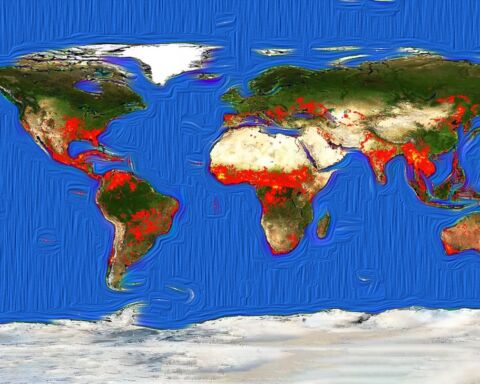

Mas uma guerra sobre Taiwan teria consequências mundiais, segundo Ian Chong. A ilha produz 60% dos semicondutores do mundo e fica no cruzamento de algumas das mais movimentadas rotas marítimas e cabos submarinos de telecomunicações do planeta, que conectam a Europa à Ásia.

A China também não pode ignorar o fato de que será considerada culpada, ao menos parcialmente, por desestabilizar a Ásia, no caso de um conflito.

A maioria dos observadores acredita que a China não pretende invadir Taiwan no curto prazo. Mas a preocupação é que a escalada militar possa levar a um erro de cálculo perigoso e à guerra contra os Estados Unidos, que se comprometeram a ajudar na defesa de Taiwan se a ilha for atacada.

“Xi Jinping está a tentar reviver a presença diplomática [chinesa], ao mesmo tempo em que projeta a sua força sobre a questão de Taiwan”, indicou Neil Thomas. “Irá ficar cada vez mais difícil equilibrar esses objetivos, à medida que mais países se preocupem com a capacidade da China de atacar Taiwan”.

Enquanto Pequim amplia a sua campanha para ganhar o mundo, o escrutínio sobre suas ações passa a ser cada vez mais rigoroso. Em breve, precisará decidir se será o cão de guarda ou a pomba da paz.