Wayne Hawthorne

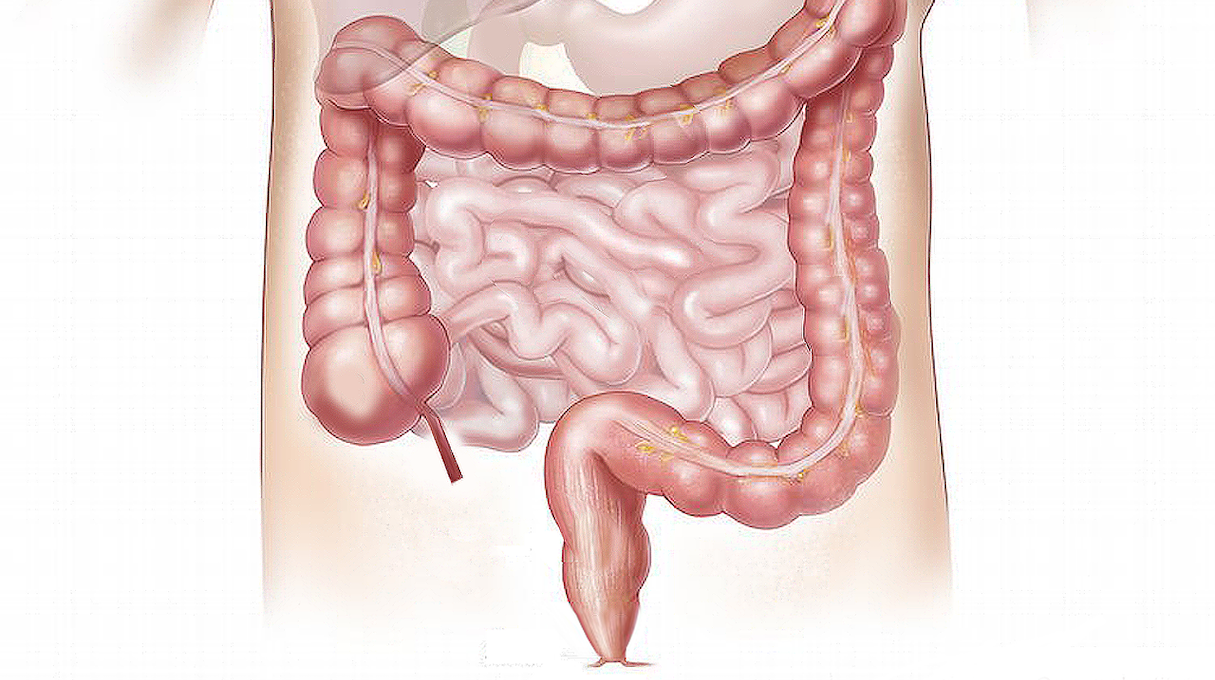

Ilhotas pancreáticas humanas (a vermelho) recolhidas de um dador humano

Investigadores australianos estão a dar os últimos passos para serem os primeiros no mundo a retirar células das ilhotas pancreáticas de porcos geneticamente modificados e a transplantá-las em doentes humanos. O seu objetivo: curar a diabetes de tipo 1.

No que é o culminar de décadas de trabalho, uma equipa de investigadores da Universidade de Sydney, na Austrália, conseguiram retirar com sucesso células viáveis células das ilhotas pancreáticas de porcos geneticamente modificados.

“Estamos agora a tentar chegar ao ponto de podermos transplantar estas células das ilhotas para os doentes diabéticos”, disse Wayne Hawthorne, Professor de Transplantação na Universidade de Sydney, à Cosmos.

“Temos animais que sobrevivem mais de 2 anos após o transplante, sem rejeição hiperaguda, sem rejeição e com diabetes curada nesse modelo pré-clínico”, acrescentou o investigador.

As ilhotas pancreáticas são aglomerados de células no pâncreas que segregam insulina, hormona que tem um papel crucial na regulação dos níveis de açúcar no sangue, permitindo que as células absorvam a glicose em excesso. Mas nas pessoas com diabetes tipo 1, o sistema imunitário ataca e destrói estas células.

Se não for tratada, a diabetes pode provocar, a curto prazo, complicações potencialmente fatais como a cetoacidose diabética, e mesmo a morte. A longo prazo, a persistência de um nível elevado de açúcar no sangue pode danificar os vasos sanguíneos, conduzindo a problemas nos nervos, olhos, rins e coração.

No outro extremo da escala, quando os níveis de açúcar no sangue de um doente ficam demasiado baixos (hipoglicemia), este tem de ingerir glucose. Uma “hipo” é normalmente acompanhada de sintomas como tremores, tonturas, suores ou irritabilidade, que podem alertar uma pessoa com diabetes de que precisa de comer.

Mas, de acordo com Hawthorne, há alguns doentes que não conseguem perceber quando o nível de açúcar no sangue está baixo.

“Se não se consegue detetar um nível baixo de açúcar no sangue, não se consegue dar comida a si próprio nem perceber que se vai entrar em coma e morrer. Por isso, infelizmente, muitos destes doentes acabam por morrer”, explica.

A equipa de Hawthorne está há décadas a tratar doentes diabéticos com “alotransplantes“— transplantes entre seres humanos. No início dos anos 2000, a equipa desenvolveu transplantes combinados de pâncreas e rim, para tratar um subconjunto de doentes que, devido à má sorte na lotaria genética, desenvolvem muitas complicações secundárias da diabetes tipo 1, incluindo insuficiência renal.

“Se conseguirmos colocar um pâncreas, podemos evitar que fiquem cegos, que sofram lesões nos nervos, que sofram de insuficiência renal ou que percam membros”, afirma Hawthorne.

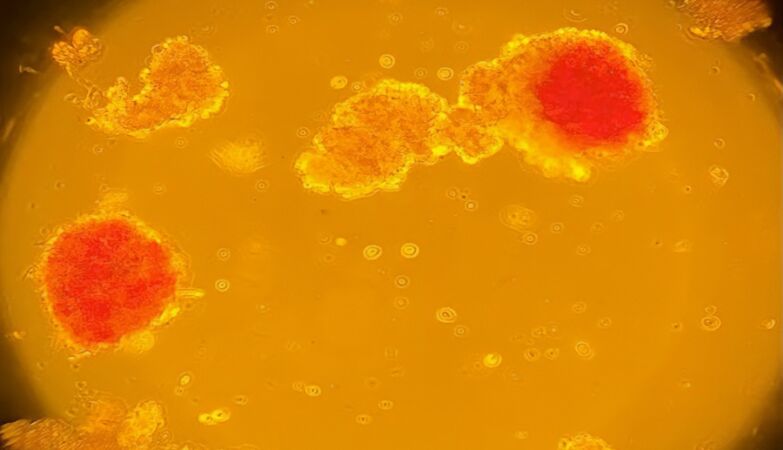

Kylie Ironside / WIMR

Wayne Hawthorne (ao fundo, a sua equipa) mostra um recipiente com ilhotas pancreáticas de porco trangénico

O pâncreas é um órgão de grandes dimensões, com muitos vasos sanguíneos, e os transplantes implicam uma cirurgia de grande envergadura que demora muitas horas e acarreta muitas complicações potenciais. O facto de ser feito em combinação com um rim apenas aumenta a complexidade do procedimento.

Além disso, nem todos os pâncreas doados por uma pessoa em morte cerebral serão ideais. A idade, o excesso de gordura, a comorbilidade subjacente, incluindo a doença vascular, podem impossibilitar a utilização do pâncreas para um transplante de órgão inteiro.

Em tempos, estes órgãos não ideais destinavam-se ao caixote do lixo. Até que, recorda Hawthorne, “há cerca de 30 anos pensámos… bem, porque não podemos pegar no pâncreas e tentar extrair as células das ilhotas?”

“Desenvolvemos uma tecnologia que nos permite colocar o pâncreas num misturador e extrair as células das ilhotas… É um procedimento muito complexo que me leva 8 a 10 horas, mas no final temos estas belas células das ilhotas separadas”, explica.

Os transplantes de ilhéus pancreáticos são uma alternativa menos invasiva aos transplantes de órgãos inteiros, pelo que são adequados para um subconjunto de doentes com DM1 e desconhecimento de hipoglicemia grave.

As células são infundidas no fígado do doente, onde, ao fim de algumas semanas, começam a libertar insulina.

Isto restabelece o mecanismo de biofeedback que permite aos doentes prevenir a hipoglicemia e pode mesmo eliminar totalmente a necessidade de injecções diárias de insulina. Mas, na prática, os pâncreas doados por doentes com morte cerebral nem sempre são suficientemente grandes para este procedimento.

“A minha especialidade sempre foi tratar os doentes com diabetes de tipo um por todos os meios possíveis… isso significou alotransplantes, mas agora estamos a considerar os xenotransplantes“, diz Hawthorne.

A xenotransplantação — retirar células, tecidos ou órgãos de uma determinada espécie e colocá-los noutra espécie — tem sido procurada por clínicos e cientistas desde os anos 60 como uma solução para a crise global de falta de órgãos.

Este ano, terão início nos EUA os primeiros ensaios clínicos de transplante de rins de suínos geneticamente modificados em seres humanos com insuficiência renal em fase terminal.

Os porcos são geneticamente modificados para evitar que o sistema imunitário humano reconheça as suas células como estranhas.

Hawthorne e os seus colegas Peter Cowan, chefe de imunologia do St Vincent’s Hospital Melbourne, e Mark Nottle, da Universidade de Adelaide, desenvolveram as suas próprias linhas especiais de porcos transgénicos.

“Temos os nossos próprios porcos transgénicos, completamente diferentes dos dos Estados Unidos, da Europa, da China, etc., e fizemos o trabalho duro durante décadas para chegarmos ao ponto de os podermos utilizar em transplantes”, afirma Hawthorne.

As células destes porcos transgénicos foram optimizadas para evitar a rejeição hiperaguda, a rejeição imunitária, a coagulação e para proporcionar uma proteção imunossupressora adicional.

“Posso potencialmente transplantá-las num doente e administrar a quantidade mínima de imunossupressão, o que significa que é aplicável a uma gama mais vasta de doentes”, afirma Hawthorne.

“A questão continua a ser se vamos conseguir verbas do orçamento da saúde para fazer isto, em vez de alguém morrer de cancro ou de outras doenças. O sistema de saúde não tem muito dinheiro no pote”, lamenta o investigador.